���ʘJ�������̎���

���Ǝ�ƘJ���ҊԂ̌ʘJ���������������Ă��܂��B�����J���Ȃ̒����ɂ��Ε���21�N�x�͈ȉ��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��

| 1.�����J�����k�R�[�i�[�Ɋ�ꂽ���k�@�@�@�@�@�@ | �@�@�@�@1,141,006�� | 106.1%�� |

| 2.������̌ʘJ�������ɌW�鑊�k�̌��� | �@�@�@�@�@247,302�� | 104.3%�� |

| 3�D�s���{���J���ǒ��ɂ�鏕���E�w���̌��� | �@�@�@�@�@�@�@7,778�� | 102.4%�� |

| 4.���������ψ���ɂ�邠������̌��� | �@�@�@�@�@�@�@7,821�� | 107.5%�� |

���k�̓��e�́A�u���فv���ł������u�J�������̈������v�u�����߁E�����点�v�������Ă��܂��B���̌����Ƃ��ẮA

�@�J����팸�̂��߂ɁA���Ǝ呤���J���@�K���y�����Ă���

�A�ٗp���s����ŁA������̔K�J���ҁi�_��Ј��E�p�[�g���j���������Ă���

�B���K�J���҂̒����ԘJ����

�C�J���҂̌����ӎ��̍��g

�D�J���g���^���̋@�\�̒ቺ�@�@�����l�����܂��B�@

���ʘJ����������������葱�@

��

�J����������������葱���Ƃ��āA���݁A�ȉ��̎葱��������܂��B

�J����������������葱���Ƃ��āA���݁A�ȉ��̎葱��������܂��B�����������ψ���ɂ�邠������葱��

���������ψ���Ƃ́A�u�ʘJ���W�����̉����̑��i�Ɋւ���@���v�ɂ��ƂÂ��āA�s���{���J���ǂɐݒu����A����������s���@�ւ������܂��B���������ψ���ɂ�邠������葱���́A�w���o���҂���C�����ꂽ���������ψ����A����J�R�c�ŁA���������ґo���̎咣�𑊌݂Ɋm�F���A����ɑ��������e�ł܂Ƃ܂�悤������}��܂��B�����҂̈���̐\�����ĂŎ葱�����J�n���܂����A������̏o�Ȃ͋�������܂���B���������ψ�����������Ă�Őf���A�����ҊԂō��ӂ�����������̍��ӂ́A���@��́u�a���_��v�ƂȂ�܂��B�����̌����݂������Ȃ��Ƃ��́A�ł���ƂȂ�܂��B

���ϓ��@��̒���葱��

�s���{���J���ǂɐݒu����A����J�R�c�ɂ��A�����ґo���̎���ɑ�����������}��܂��B����̐\�����ĂŎ葱�����J�n����܂����A������̏o�Ȃ������ł��܂���B����ψ���u����āv�������A��������悤�������ł��܂��B

�����ҊԂō��ӂ���������A���@��́u�a���_��v�ƂȂ�܂��B�����̎����݂��Ȃ��Ƃ��́A�Ő�ƂȂ�܂��B

�����Ԃ̕��������@�ւɂ�邠������E����iADR�j

�u�ٔ��O���������葱�̗��p�̑��i�Ɋւ���@���v�i����16�N�@����151���j������16�N�ɐ������A����19�N4��1������{�s����܂����B���ԂƔ�p�ƘJ�͂̂�����i�葱���ɂ��Ȃ��ŁA�����ȑ�O�҂��֗^���ĕ���������}��葱�����u�ٔ��O���������葱�v�Ƃ����܂��B�ٔ��O���������葱�̂����A���Ԃ̕��������@�ւ��s���a���̒���Ɩ��ɂ��A���̋Ɩ��̓K�������m�ۂ��邽�߂ɁA�@����b�̔F���邱�ƂƂ���Ă��܂��B�F�؋@�ւƂ��ẮA�S���ٌ̕�m��̖@�����k�Z���^�[�E���كZ���^�[�A�@�e���X�A�S���E�e�Љ�ی��J���m��̘J�����������Z���^�[��������܂��B���ӓ��e�́A�u�a���_��v�Ƃ݂Ȃ���܂��B

���J���R���ψ���ɂ��J���R���葱

�ʘJ�g�����Ɋւ��A�ٔ����ɂ����āA�ٔ����ƘJ�g�̐��ψ��ō\�������J���R���ψ���A�������Ăɂ���3��ȓ��ŐR�����A�b���������̒����}��A����s�����̂Ƃ��͘J���R���������n���܂��B�����̐v���E�K���ȉ�������I�Ȓm����������J�ʼn������鐧�x�ŁA����18�N4��1�����X�^�[�g���܂����B

���₪��������A����؏����쐬����A�ٔ���̘a���̌��͂��܂��B

���₪�������Ȃ��Ƃ��́A�J���R���������n����A2�T�Ԉȓ��Ɉًc�\�����Ă��Ȃ���ΘJ���R���͊m�肵�A�ًc������Ƃ��́A�i�ׂɈڍs���܂��B

���ٔ����ɂ�閯���i�葱

�ٔ������A�����ґo���̌��������A�؋��ׁA�������邱�Ƃɂ���ĕ����̉�����}��葱�������܂��B�i�זړI�̉��i��140���ȉ��͊ȈՍٔ����A140������Ƃ��͒n���ٔ����̊NJ��ōs���܂��B�����͑i��я؋����A�퍐�͓��ُ���؋������ꂼ���o���A���J�̖@��Ŏ咣�𑈂��܂��B

�ٔ����́A�o���̎咣���[���Ύނ��A���������n���܂��B������2�T�Ԉȓ��ɓ����҂��s���i�T�i�j��\�����ĂȂ���A�m�肵�܂��B�Ȃ��i�ׂ̓r���ł��a�������݂邱�Ƃ��ł��܂��B�u�i��̘a���v�Ƃ��Ċm�蔻���Ɠ������͂������܂��B

���ʘJ�������Ƃ�������E����

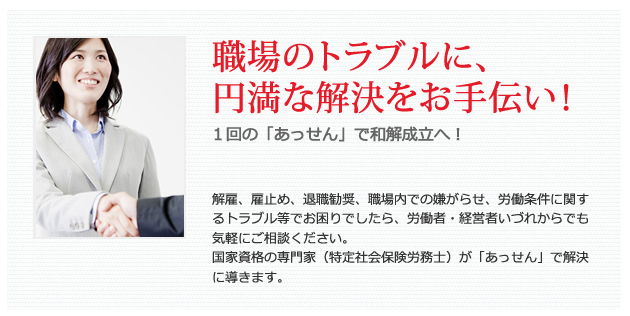

���� �A�J�������̈������A�Z�N�n�����̐E��̃g���u���́A�����ҊԂ̘b�����ɂ���ĉ�������ɂ��������Ƃ͂���܂���B�������J�g�Ԃ̗��Q���Η�������A����I�ȑΗ��Ȃǂɂ�����������ȃP�[�X�����X����܂��B���̂悤�ȏꍇ�́A��O�҂̐��Ƃ������ċq�ϓI�ɑo���̌�������ǂ������A����ɑ����������I�ȉ�����}�邱�Ƃ���ł��B������u��������v�ƌ����܂��B

�A�J�������̈������A�Z�N�n�����̐E��̃g���u���́A�����ҊԂ̘b�����ɂ���ĉ�������ɂ��������Ƃ͂���܂���B�������J�g�Ԃ̗��Q���Η�������A����I�ȑΗ��Ȃǂɂ�����������ȃP�[�X�����X����܂��B���̂悤�ȏꍇ�́A��O�҂̐��Ƃ������ċq�ϓI�ɑo���̌�������ǂ������A����ɑ����������I�ȉ�����}�邱�Ƃ���ł��B������u��������v�ƌ����܂��B

�u��������v�́A�ٔ��̂悤�ɔ������͂����肳���邽�߂̂��̂ł͂Ȃ��A���Ƃ������đo���b�����ɂ��A������茻���I�ɁA�~���ɉ�����}�낤�Ƃ�����̂ł��B�o����������āE����Ăɔ[���ł��Ȃ��Ƃ��́A���ӂ���K�v�͂���܂���B

����������E����̒����ƒZ��

| ���� | 1�D�ٔ����v���ɖ�������}��� |

| �U�D�s�����s����������͖��� | |

| �V�D�葱�����ٔ����ȑf | |

| �W�D��������͔���J�A�v���C�o�V�[���ی삳��� | |

| �Z�� | �T�D��������ɉ����邩�͎��R�i���j |

| �U�D��������Ăɉ����邩�͎��R�i���j | |

| �V�D�a���Ă̋����͍͂ٔ��قNj����Ȃ� |

![]()

����Љ�ی��J���m�́A�˗��l����̈ϔC�������A�ʘJ�g�����̂�������E����̑㗝�l�ƂȂ�܂��B�㗝�l�ƂȂ����ꍇ�́A�˗��l�̈˗����e�����A�\�����܂��͓��ُ����쐬���A�s���@�ւ̐E���̍s�������ɋ��͂��A��������E���ⓖ���́A�\�����āE���ق��s���A�a���̗]�n������Θa���_������т܂��B

���C�y�ɂ����k�E���⍇�����������B

�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@����Љ�ی��J���m�@�l���@�@�E

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@�@�@�i�o�^�F��ԍ�13920081�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

TOP�� �y�[�WTOP���@

�@

�@